Il Petrolio: un’Introduzione

Di Ugo Bardi. 2004

Del petrolio possiamo dire molte cose: che è un liquido di colore dal

giallastro al marrone scuro; che è leggermente meno denso dell’acqua, sulla

quale galleggia; che è composto quasi esclusivamente da carbonio e idrogeno;

che è puzzolente e che c’è chi dice che, preso in piccole dosi, è un tonico per

l’organismo umano.

Del petrolio possiamo dire molte cose: che è un liquido di colore dal

giallastro al marrone scuro; che è leggermente meno denso dell’acqua, sulla

quale galleggia; che è composto quasi esclusivamente da carbonio e idrogeno;

che è puzzolente e che c’è chi dice che, preso in piccole dosi, è un tonico per

l’organismo umano.

Ma la cosa che lo rende non solo interessante, ma indispensabile, è la sua capacità di bruciare all’aria, ovvero combinarsi con l’ossigeno, cosa che ci permette di usarlo – puro o sotto forma di derivati – per tante applicazioni utili, dai motori delle automobili alle bombe Molotov.

Pensandoci bene, il fatto che il petrolio (come i suoi parenti stretti, metano e carbone) prenda fuoco è una caratteristica molto poco usuale. Il petrolio si trova in giacimenti sotterranei e viene considerato, normalmente, un minerale. Ma i minerali – pietre, metalli e cose del genere – non bruciano; questo è ben noto. Il contrario vale per le sostanze di origine biologica: legno, erba, olio, eccetera bruciano all’aria se sono sufficientemente secche. Questo suggerisce che il petrolio ha anch’esso un’origine biologica.

Il fatto di bruciare è, in effetti, una proprietà fondamentale di quell’insieme di forme viventi che chiamiamo “biosfera”. La biosfera può esistere e prosperare in quanto ricava energia da una serie di reazioni delle sostanze organiche con l’ossigeno dell’atmosfera per formare biossido di carbonio (CO2). Se questa reazione è rapida e violenta (con formazione di fiamme) la chiamiamo “combustione”. Se è lenta e graduale, la chiamiamo “metabolismo” ed è il modo con il quale gli organismi viventi ottengono l’energia necessaria per vivere. L’ossigeno dell’atmosfera, a sua volta, è continuamente rigenerato dalla fotosintesi biologica che produce la reazione inversa, ovvero trasforma il CO2 in materia organica.

Quindi, possiamo dire che se vediamo che qualcosa brucia all’aria vediamo

una specie di spia rossa che indica “origine biologica!”. Quasi tutti gli

scienziati sono daccordo su questo punto ma, per completezza, dovremmo citare

anche la teoria cosiddetta del “petrolio abiotico.” Secondo questa idea,

l’origine del petrolio è da trovarsi in reazioni chimiche che avvengono a

grande profondità all’interno del pianeta, nell’interno di quella zona che si

chiama “mantello”. A sostegno di questa teoria, si portano alcuni esperimenti

eseguiti negli ultimi anni che hanno dimostrato che è possibile generare

petrolio partendo da carbonati (un tipo di roccia abbastanza comune) in

condizioni di temperature e pressioni elevatissime.

Quindi, possiamo dire che se vediamo che qualcosa brucia all’aria vediamo

una specie di spia rossa che indica “origine biologica!”. Quasi tutti gli

scienziati sono daccordo su questo punto ma, per completezza, dovremmo citare

anche la teoria cosiddetta del “petrolio abiotico.” Secondo questa idea,

l’origine del petrolio è da trovarsi in reazioni chimiche che avvengono a

grande profondità all’interno del pianeta, nell’interno di quella zona che si

chiama “mantello”. A sostegno di questa teoria, si portano alcuni esperimenti

eseguiti negli ultimi anni che hanno dimostrato che è possibile generare

petrolio partendo da carbonati (un tipo di roccia abbastanza comune) in

condizioni di temperature e pressioni elevatissime.

Da qui, alcuni sono saltati alla conclusione che tutto il petrolio che si trova oggi ha questa origine e altri – ancora più arditamente – a dire che il petrolio è inesauribile perchè viene continuamente rigenerato a grandi profondità. Forse si sono lasciati prendere un po’ troppo dall’entusiasmo. Queste teorie hanno enormi problemi e, soprattutto, comunque uno voglia vedere le cose, non c’è nessuna prova che ci possa arrivare petrolio dal mantello in quantità giusto sufficienti per riempire i pozzi via via che li svuotiamo. Questa “teoria Babbo Natale” va presa per quello che è, ovvero una delle tante leggende che girano intorno al petrolio

L’origine biologica del petrolio richiede comunque trasformazioni complesse e profonde della materia organica. Il primo stadio di questa trasformazione è il seppellimento di detriti organici sotto uno strato di terra, un processo chiamato “sedimentazione.” Tipicamente, il petrolio e il metano hanno origine nella sedimentazione sul fondo dei mari mentre il carbone dalla sedimentazione in zone continentali. Questi sono processi molto comuni, che si verificano continuamente e un po’ dappertutto. Tuttavia, in condizioni normali (almeno come le consideriamo normali al giorno d’oggi) la quantità di materia organica che sedimenta è piccola; non sufficiente per accumulare quelle grandi masse di materia che nel futuro potrebbero dare origine a depositi estraibili di combustibili fossili.

Quello che succede è che via via che i resti delle creature organiche

morte si depositano sul fondo degli oceani, i batteri sono molto attivi a rimuoverli

per ossidazione. Come si vede nei documentari del “National Geographic” il

fondo dei mari è pulito e niente affatto somigliante a una pattumiera, come

dovrebbe invece essere se i rifiuti si accumulassero in grande quantità. Solo

in certe zone particolari, in assenza di ossigeno, i rifiuti organici si

accumulano: questa condizione si chiama “anossia”. Questo è quello che succede,

per esempio, in certi laghi africani, come il lago Nyos in Camerun, un lago

stretto e profondo dove la mancanza di correnti che rimescolano le acque fa si

che l’ossigeno abbia difficoltà ad arrivare fino al fondo. In profondità,

dunque, si accumulano grandi quantità di materia organica morta che viene solo

parzialmente e ossidata e rimossa. Il lago Nyos è tristemente famoso per le eruzioni

improvvise di biossido di carboni che hanno fatto molte vittime fra gli

abitanti della zona. Queste eruzioni sono dovute sempre allo stesso motivo: il

ristagno dell’acqua che causa l’accumulo dei gas disciolti.

Quello che succede è che via via che i resti delle creature organiche

morte si depositano sul fondo degli oceani, i batteri sono molto attivi a rimuoverli

per ossidazione. Come si vede nei documentari del “National Geographic” il

fondo dei mari è pulito e niente affatto somigliante a una pattumiera, come

dovrebbe invece essere se i rifiuti si accumulassero in grande quantità. Solo

in certe zone particolari, in assenza di ossigeno, i rifiuti organici si

accumulano: questa condizione si chiama “anossia”. Questo è quello che succede,

per esempio, in certi laghi africani, come il lago Nyos in Camerun, un lago

stretto e profondo dove la mancanza di correnti che rimescolano le acque fa si

che l’ossigeno abbia difficoltà ad arrivare fino al fondo. In profondità,

dunque, si accumulano grandi quantità di materia organica morta che viene solo

parzialmente e ossidata e rimossa. Il lago Nyos è tristemente famoso per le eruzioni

improvvise di biossido di carboni che hanno fatto molte vittime fra gli

abitanti della zona. Queste eruzioni sono dovute sempre allo stesso motivo: il

ristagno dell’acqua che causa l’accumulo dei gas disciolti.

Nell’arco di qualche milione di anni, è possibile che i rifiuti sommersi del lago Nyos si trasformeranno in un piccolo giacimento petrolio. Ma questo e altri sono casi particolari. Per la formazione dei grandi pozzi dai quali estraiamo petrolio oggi sono stati necessari eventi particolari della storia geologica del nostro pianeta. E’ stato necessario, in effetti, che la condizione di anossia (mancanza di ossigeno) si applicasse non solo a piccole zone particolari, ma si estendesse su zone vaste e addirittura a interi oceani.

Si conoscono parecchie fasi geologiche del pianeta in cui queste condizioni si sono verificate. Si conoscono anche le condizioni per le quali l’anossia oceanica si verifica; ovvero durante periodi di intenso riscaldamento globale. Al giorno d’oggi il fondo degli oceani è fortemente ossigenato per effetto della circolazione delle grandi correnti oceaniche (la Corrente del Golfo ne è un esempio). Queste correnti sono il risultato della differenza di temperatura fra le zone calde e fredde del pianeta che causa moti convettivi, per esempio la Corrente del Golfo trasporta verso nord acqua riscaldata dalla radiazione solare nel golfo del Messico. Nelle zone polari, quest’acqua si raffredda e sprofonda per poi ritornare verso sud in una contro-corrente in profondità. E’ questo immenso ciclo che ossigena l’acqua in profondità e tiene pulito il fondo dell’oceano,

Se la zona artica non fosse così fredda come lo è oggi, l’acqua calda proveniente dal sud non si raffredderebbe rapidamente e probabilmente la corrente del golfo non potrebbe esistere. Questo è, in effetti, uno dei timori espressi dai geologi riguardo al riscaldamento globale: il fatto che potrebbe interrompere la Corrente del Golfo. Se questo succedesse, a parte i danni apocalittici che potrebbe causare, il fondo dell’oceano Atlantico diventerebbe povero di ossigeno (anossico) un po’ come il lago Nyos e si creerebbero le condizioni per l’accumulo di grandi quantità di materia organica sul fondo.

Sappiamo che nel passato ci sono stati periodi di riscaldamento globale a livello planetario che hanno causato l’interruzione delle correnti oceaniche e lo stabilirsi di condizioni anossiche. Questi periodi sono stati quasi tutti correlati a fasi di intensa attività vulcanica. Sappiamo che i vulcani emettono grandi quantità di biossido di carbonio (CO2) nell’atmosfera e questo ha un effetto sulla temperatura planetaria. Il CO2 è uno dei principali “gas serra,” ovvero quei gas che, trattenendo le radiazioni infrarosse emesse dal suolo, fanno si che la temperatura della terra sia circa 30 gradi più alta di quanto non lo sarebbe in base al solo riscaldamento diretto dovuto alla radiazione solare.

Negli ultimi 300-400 milioni di anni, è successo più di una volta che, a causa dell’attività vulcanica, la concentrazione di CO2 sia aumentata a livelli tali da causare un riscaldamento planetario E’ da un piccolo numero di questi periodi che si sono create le condizioni di anossia oceanica necessare per accumulare gran parte della materia organica che ha formato il petrolio che estraiamo oggi. Non è impossibile che l’azione umana attuale di immissione di grandi quantità di CO2 nell’atmosfera generi un riscaldamento tale da generare un nuovo periodo anossico dal quale, far qualche milione di anni, i nostri remoti discendenti potranno estrarre petrolio, forse domandandosi quale misterioso evento l’ha creato.

Il primo stadio della formazione del petrolio è, dunque, la sedimentazione di materia organica sul fondo dei mari. La sedimentazione, comunque, non genera necessariamente petrolio, cosa che richiede, invece tempi molto lunghi e trasformazioni complesse. In condizioni adatte, l’azione batterica e la pressione delle rocce trasforma la materia organica in “kerogene,” una sostanza apparentata con il comune humus. Per effetto di alte pressioni e temperature, nel corso di diversi milioni di anni, il kerogene si decompone parzialmente producendo petrolio.

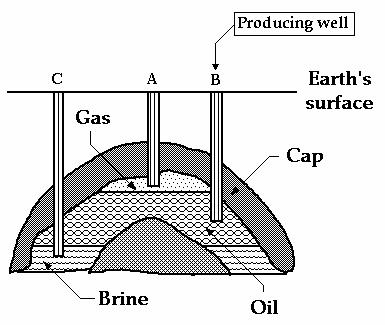

Il fatto che il petrolio si

formi dal kerogene, tuttavia, non è sufficiente a formare un giacimento dal

quale sia possibile estrarre petrolio. Via via che si forma, il petrolio tende

a fluire verso l’alto attraverso le porosità della roccia. Se arriva in

superficie, viene attaccato dai batteri che lo decompongono e a lungo andare il

petrolio ritorna nel normale ciclo organico della biosfera come acqua e

biossido di carbonio. Solo in casi particolari avviene che il petrolo che migra

verso l’alto attraverso rocce porose si trovi al di sotto di una roccia non

porosa che fa da “tappo”. In questo caso, si forma un trappola che trattiene il

petrolio in profondità. In questo modo si possono accumulare grandi quantità di

petrolio e anche, mediante lo stesso meccanismo, di gas naturale.

Rimangono da citare per completezza alcune possibili sorgenti di petrolio che sono dette “non convenzionali” ma che sono il risultato degli stessi processi che portano alla formazione del petrolio convenzionale. La questione è abbastanza complessa e i vari specialisti classificano in modo diverso i vari tipi di petrolio. Ci limitiamo qui a citare un paio di casi. Il primo è quello delle sabbie bituminose (“tar sands”), ovvero petrolio che è affiorato in superficie in tempi remoti e che è stato parzialmente decomposto dagli agenti atmosferici e trasformato in un solido (“bitume”). L’estrazione commerciale di petrolio dalle sabbie bituminose è possibile ma molto costosa, quindi difficilmente potrà sostituire il petrolio a buon mercato a cui ci siamo abituati. Lo stesso vale per l’estrazione di petrolio dagli scisti bituminosi (“shales”) che sono principalmente kerogene che non si èancora decomposto per formare petrolio. Anche qui l’estrazione è possibile ma enormemente laboriosa e costosa e quindi senza interesse commerciale.

Stabilito come e dove si forma il petrolio, rimane il fatto che per poterlo estrarre bisogna prima trovarlo. Dato che il petrolio si trova soltanto sottoterra, spesso a profondità di qualche chilometro, questa non è cosa facilissima. L’attività del cercatore di petrolio si basa oggi su teorie bene assodate e su dati sperimentali ottenuti mediante apparecchiature complesse e sofisticate. Senza addentrarci negli arcani segreti del cercatore di petrolio, diciamo che il concetto è di trovare in primo luogo aree dove la storia geologica fa pensare che si siano verificate le condizioni necessarie per la formazione di kerogene, e quindi di petrolio. In secondo luogo, forse cosa anche più importante, si tratta di verificare che esistano formazioni geologiche tali da poter trattenere il petrolio.

Tuttavia, anche con tutti i dati del caso, l’esplorazione rimane un’attività

avventurosa dove non esiste mai la garanzia che trivellando si trovi veramente

qualcosa. Trivellare costa molti soldi, specialmente se si tratta di fare buchi

molto profondi, dell’ordine di diversi chilometri. Il pozzo commerciale più

profondo mai scavato ha raggiunto la profondità di 10 chilometri, ma è una cosa

molto rara. Anche trivellazioni meno profonde, tuttavia, costano svariati milioni

di euro e se si deve lavorare “offshore”, ovvero sul mare, i costi aumentano

ancora di più.

Tuttavia, anche con tutti i dati del caso, l’esplorazione rimane un’attività

avventurosa dove non esiste mai la garanzia che trivellando si trovi veramente

qualcosa. Trivellare costa molti soldi, specialmente se si tratta di fare buchi

molto profondi, dell’ordine di diversi chilometri. Il pozzo commerciale più

profondo mai scavato ha raggiunto la profondità di 10 chilometri, ma è una cosa

molto rara. Anche trivellazioni meno profonde, tuttavia, costano svariati milioni

di euro e se si deve lavorare “offshore”, ovvero sul mare, i costi aumentano

ancora di più.

Nel complesso, comunque, pur con tutti i rischi del caso, la ricerca del petrolio è stata un’attività estremamente rimunerativa, almeno fino a tempi recenti. Soltanto negli ultimi anni, qualcosa nel meccanismo sembra essersi inceppato e nel 2004 le compagnie petrolifere hanno tutte riportato delle perdite secche fra investimenti e ricavi nella loro attività di esplorazione. Evidentemente, trovare il petrolio oggi non è più così facile come lo era una volta, il che è abbastanza ovvio dato che le risorse “facili” sono state le prime a essere trovate. Si continua comunque a cercare petrolio e se ne trovano ancora delle discrete quantità

Una volta che in una trivellazione si è trovato petrolio o di gas

(spesso si trovano entrambe le cose) in quantità tali da valere la pena di sfruttare

il giacimento, si tratta di passare all’estrazione. Per il gas, la pressione

stessa del giacimento spinge il gas verso l’alto dove lo si può immagazzinare

comprimendolo in serbatoi. Per il petrolio, a volte la pressione interna del

giacimento lo spinge con forza verso l’alto (è la classica “fontana di

petrolio” dei film). Il più delle volte, tuttavia, bisogna pomparlo in

superficie. I bilanceri (detti “derrick” in inglese) che si vedono oscillare

nelle zone petrolifere sono li’ per azionare delle pompe calate a grande

profondità. Nemmeno il pompaggio, tuttavia, è sufficiente per estrarre tutto il

petrolio presente in un pozzo. Si possono allora usare diversi trucchi per

fluidificarlo ed estrarne ancora un po’, ma comunque ci sono dei limiti a

quello che si può fare. Nella pratica, la quantità di petrolio che si può

estrarre da un pozzo raramente supera il 50% e spesso è molto inferiore a

questo valore.

Una volta che in una trivellazione si è trovato petrolio o di gas

(spesso si trovano entrambe le cose) in quantità tali da valere la pena di sfruttare

il giacimento, si tratta di passare all’estrazione. Per il gas, la pressione

stessa del giacimento spinge il gas verso l’alto dove lo si può immagazzinare

comprimendolo in serbatoi. Per il petrolio, a volte la pressione interna del

giacimento lo spinge con forza verso l’alto (è la classica “fontana di

petrolio” dei film). Il più delle volte, tuttavia, bisogna pomparlo in

superficie. I bilanceri (detti “derrick” in inglese) che si vedono oscillare

nelle zone petrolifere sono li’ per azionare delle pompe calate a grande

profondità. Nemmeno il pompaggio, tuttavia, è sufficiente per estrarre tutto il

petrolio presente in un pozzo. Si possono allora usare diversi trucchi per

fluidificarlo ed estrarne ancora un po’, ma comunque ci sono dei limiti a

quello che si può fare. Nella pratica, la quantità di petrolio che si può

estrarre da un pozzo raramente supera il 50% e spesso è molto inferiore a

questo valore.

Dopo il trasporto mediante oleodotti o petroliere (di solito una combinazione delle due cose) il petrolio può essere venduto sul mercato. Lo si può bruciare come tale in certi casi, ma di solito passa dalle raffinerie dove viene trasformato nei prodotti che tutti conosciamo. Se ne fanno carburanti: benzina, gasolio, kerosene e altro, ma petrolio si usa anche per fare materie plastiche, fertilizzanti, bitumi e asfalti per pavimentare le strade ed è anche la base dell’industria chimica (e, incidentalmente, non bisogna dimenticarne gli usi militari: esplosivi principalmente). Ma l’uso principale dei derivati del petrolio rimane per il trasporto, senza il quale la nostra civiltà non potrebbe esistere.

Quanto a lungo potremo continuare a disporne, è questione complessa e

delicata. Di certo, gli antichissimi processi geologici che hanno portato alla

formazione del petrolio che utilizziamo non sono destinati a ripetersi per nostro uso e consumo.

Il tempo di vita delle SUV, certamente, non sarà comparabile

a quello delle ere geologiche

Quanto a lungo potremo continuare a disporne, è questione complessa e

delicata. Di certo, gli antichissimi processi geologici che hanno portato alla

formazione del petrolio che utilizziamo non sono destinati a ripetersi per nostro uso e consumo.

Il tempo di vita delle SUV, certamente, non sarà comparabile

a quello delle ere geologiche